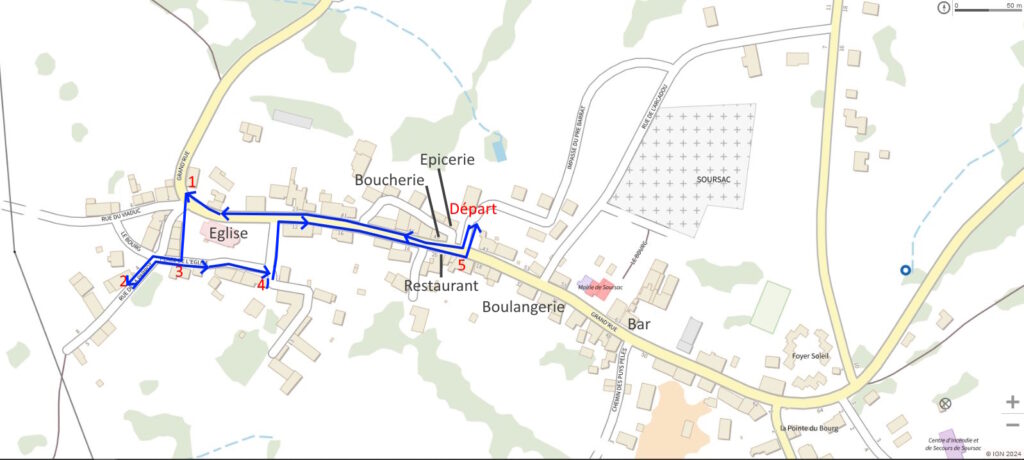

Le parcours de Soursac

Petit parcours dans Soursac

(Durée : une heure) Dans le texte ci-dessous, les chiffres entre parenthèses renvoient au plan.

Partez du point d’information à la maison des services, place du 19 mars 1962, sortez du parking et prenez à droite. Un peu plus bas sur la droite vous verrez, au n° 41, une maison avec un linteau en bois. L’épaisseur des murs étant imposante (80 cm ou plus) les maçons mettaient deux troncs de chêne côte à côte, assez bien équarris, en guise de linteau pour soutenir les murs supérieurs.

Plus bas juste avant le virage vous trouverez un bel exemple de grange. Au dessus du linteau en granite de l’étable (point 1), on voit un arc de décharge typique des fermes limousines et auvergnates. L’utilisation de l’arc de décharge est simple : soulager le poids du mur pour répartir la charge sur les montants. On trouve aussi des mini arcs de décharge au dessus de certaines fenêtres.

Au bas des montants de la porte de l’étable on voit des chasse-roues dont la fonction est évidente : chasser les roues des chariots afin que les essieux qui dépassent n’accrochent pas les montants de la porte (risque de déstabiliser le mur). Sur le pignon, presque au faîte du toit on voit un bel oculus (œil de bœuf) taillé dans un seul bloc de granite. La fonction de l’oculus est de laisser passer la lumière mais aussi d’aérer la grange lorsqu’elle était remplie de foin. La fermentation du foin pouvait provoquer un incendie.

Traversez la route pour passer devant le portail principal de l’église. Un puits banal est au centre du terre-plein. On appelle « puits banal » un puits qui servait à toute la communauté environnante. Terme féodal qu’on appellerait maintenant « puits communal ». En longeant les maisons vous verrez une porte d’entrée avec un linteau en accolade.

Prenez ensuite à droite entre deux maisons puis immédiatement à gauche. Poursuivez votre descente pour arriver (point 2) à la maison la plus ancienne de Soursac (1663). En arrivant à cette maison vous verrez d’abord un four en demi-cercle recouvert de lauzes (pierres locales de gneiss). La porte en accolade et montants sculptés montre que le propriétaire était relativement aisé.

Après avoir fait demi-tour vous verrez sur un terre-plein à droite une étrange cabane (de la taille d’une guérite). Les anciens diront sans hésiter « c’étaient les cabinets » (toilettes sèches). Hé oui, il fallait sortir pour aller au petit coin qui se trouvait généralement dans le jardin. L’hiver, dans la neige et le froid ce n’était pas très agréable et les feuilles de journal faisaient office de papier hygiénique.

En continuant de remonter et en longeant une grange rénovée en habitation vous verrez des donne-jours verticaux (point 3). En vous approchant de l’ouverture vous verrez qu’à l’intérieur du mur l’ouverture fait un V. L’explication est simple : le donne-jour était là pour éclairer le bétail et pour aérer. De ce fait il était taillé en V. Dans l’étable, deux vaches (ou autres bestiaux) étaient de chaque côté de cette ouverture. On pouvait donc déduire que s’il y avait 5 donne-jours le long du mur, il y avait, en principe, 10 vaches.

Longez les maisons, vous verrez près de l’église une maisonnette. C’était la balance communale pour les bestiaux. Autrefois la place de l’église (près du monument aux morts) servait de foirail. Des concours de bestiaux y avaient lieu. En remontant dans le temps (1848) ce foirail était le cimetière de la commune. C’était fréquent et il reste quelques exemplaires en Corrèze.

Continuez à longer les maisons et en arrivant à la dernière, regardez la façade Est (point 4). Vous y verrez de curieuses pierres qui dépassent du mur. Quelles étaient leur fonction ? On les appelle des « boutisses » ou des « pierres à canon ». Les murs étaient épais et les maçons mettaient par endroits de grosses pierres qui prenaient toute la largeur du mur et qui dépassaient. Ces pierres avaient pour office de consolider les murs. L’appellation de « pierres à canon » venait du fait que le futur propriétaire devait payer un canon de vin (un canon équivaut à 1/16 de litre soit un verre. En vérité ils recevaient une chopine soit environ ½ litre ou 8 verres).

Remontez vers le point de départ. La troisième maison après l’hôtel-restaurant « le soursacois » possède un linteau remarquable chargé de symboles (point 5). En été, au soleil du matin, le relief sera plus visible. Sinon passez le soir, le réverbère qui se trouve au dessus l’éclaire très bien. Le travail de l’artiste est ici remarquable dans la mesure où ses gravures sont « en relief » et non « en creux ». Le travail est plus exigeant. Il est fort possible que cette pierre soit un linteau de réemploi.

- On y voit deux rouelles à six rayons, symboles du temps qui passe mais aussi du soleil qui représente la vie.

- En bas, à droite, deux spirales se touchent et évoque le temps qui s’écoule sans fin. Symbole d’optimisme.

- Au dessus une fleur de lys, symbole de la royauté depuis 1179, qui laisse augurer que le propriétaire était noble ou avait de très bonnes relations avec la noblesse. Le lys est aussi synonyme de blancheur, donc de pureté, d’innocence, de virginité. On voit un 2ème lys sur la gauche du linteau près de la date.

- Tout à gauche se trouvent deux triangles qui s’opposent. Le triangle, la pointe en haut, symbolise le feu, le sexe masculin ; celui ayant la pointe en bas symbolise l’eau, le sexe féminin. 5. La date, 1820, nous indique la construction de ce linteau. La révolution était passée et Napoléon était à Sainte Hélène. Au dessus du « 0 » on voit un triangle aux côtés courbes. Faut-il y voir une tiare, symbole de la papauté ? Rappelons que trois papes furent Corréziens. L’un deux, Pierre Roger de Beaufort (né en 1329 ou 1331 sur la commune de Rosiers d’Égletons en Corrèze – mort le 27 mars 1378 à Rome) fut le 201e pape, du 30 décembre 1370 à sa mort sous le nom de Grégoire XI. Il fut le dernier pape français. Il est toujours représenté avec une tiare sur la tête. Le commanditaire de ce linteau était, manifestement, très pieux et royaliste.On se pose également la question sur la signification du symbole au dessus du « S » d’IHS.

- Au centre le symbole IHS. Plusieurs significations, mais la plus courante est : IESUS, HOMINUM SALVATOR (« Jésus, Sauveur des hommes ») et implique une grande dévotion de la part du propriétaire. Ce christogramme fut adopté par St Ignace de Loyola qui créa la « compagnie de Jésus » en 1541 et ajouta sur le « H » une croix.

- Au dessous des initiales dans un cercle : peut-être celles de l’artiste ou du propriétaire.

- A la droite de ces initiales un pentagramme (ou pentacle) ou étoile à 5 branches. Symbole magique par excellence, il peut représenter la magie, la puissance, les pouvoirs occultes. L’iconographie chrétienne fait référence aux cinq plaies du Crucifié. Il est placé dans un cercle (symbole de la perfection) mais aussi l’union du commencement et de la fin ou de l’homme et de l’univers.

La maison suivante, rénovée et séparée par un étroit passage a été construite par Joseph Pertuis, illustre maire de notre commune de 1808 à 1864 (soit 56 ans de mandat). Le linteau de la porte d’entrée porte dans un cartouche son nom. Sur le linteau de la salle « Louis Jusseaume » (curé du secteur inter-paroissial d’Égletons-Corrèze-Soursac assassiné le 26 octobre 2009) la date de construction du bâtiment est inscrite.

Fin de la visite : vous êtes revenu au point de départ. Si vous remontez dans le bourg de Soursac vous verrez plusieurs linteaux de porte avec la date de construction et parfois des initiales (souvent des premiers propriétaires).

En vous promenant en Corrèze et en traversant les villages regardez les vieilles fermes. Vous y trouverez le même type de construction. Les pierres des murs peuvent être en granite. Tout dépend de la roche trouvée sur place.